Hace un par de años le preguntaron al escritor chileno Leonardo Sanhueza: «¿la poesía será un refugio para la violencia que vivimos día con día en el mundo?» A lo que contestó: «No. Ojalá que no. La poesía no tiene cómo ser refugio de nada. Por el contrario, la poesía es pura intemperie. Y, además, mal que nos pese, esa violencia de la que hablas viene en buena parte de la poesía».

La respuesta se acopla a la pregunta de una forma singular. Aunque parecen enemistadas desde sus respectivas posiciones en torno a “lo poético” tienen, sin embargo, una premisa equivalente: que la poesía es importante, ya sea como agente redentor o como germen de la desgracia. Ambos parecen –uno con esperanza y el otro con sorna– darle un valor excepcional a este “dispositivo” literario.

Hace unos meses el proyecto era lanzarse a la marea cósmica, pero hoy un virus microscópico nos encierra en nuestras casas.

Ninguno desestima el alcance de la poesía: pregunta y respuesta no hacen más que afirmar ese poder desde un lugar distinto. La discusión queda sujeta, así, fuera de lo taxonómico (¿la poesía es refugio o es intemperie?) y entra sigilosa en el terreno moral: la poesía es poderosa, pero ¿para evitar la violencia o para causarla? Es cierto que el entrevistador ofrece una definición, escueta y vaga en términos metafóricos (“poesía como refugio”), frente a la cual el poeta nacional se rebela esbozando su propia tesis, limitada inevitablemente a la superficie retórica dibujada por el entrevistador. A pesar de esto último, la respuesta es dogmática como su precedente, lo que podría entenderse como un freno que el chileno levanta contra el ímpetu optimista que ve en la poesía un refugio. Mientras en la pregunta la asociación poesía-violencia parece imposible, en la respuesta –articulada como una afirmación histórica– ese vínculo se da por sentado.

El Covid-19 y su pandemia desatada, hacen que preguntas y respuestas de este tipo ocupen un lugar marginal en nuestras preocupaciones inmediatas y revelan la impertinencia con que a veces el debate poético decide entrar en el ruedo de la historia, sobre todo si consideramos su declinación contemporánea en la esfera pública.

Pero tanto la pregunta como la respuesta podrían reflejar –aunque indirectamente– una necesidad acuciante que la pandemia nos trajo de vuelta. Parte del mito moderno que nos describía como agentes de nuestro propio destino, en cierto modo invulnerables, conquistando y moldeando el entorno, parece incluir una orientación hacia la intemperie, escenario donde se despliegan nuestras potencias para moldear, definir y transformar el paisaje “natural” en un paisaje “humano”. Es una de las lecturas modernas y antropocéntricas que podrían inferirse del relato del Génesis: Adán y Eva son expulsados del Edén hacia una forma de intemperie desde donde urden el tejido de la historia. Aunque la palabra suena impropia, “celebramos” ahora, de hecho, los quinientos años de la primera vuelta al mundo y la aventura de Magallanes, Elcano y Pigafetta: un salto sin precedentes a la pura intemperie oceánica, cultural y síquica.

Me gusta en este sentido cuando la poesía evita el tono redentor y su antípoda, dando cabida a la perplejidad.

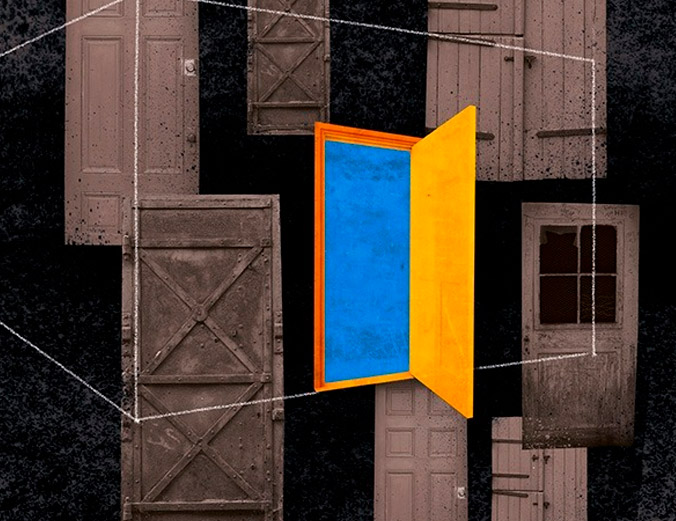

La última de estas empresas modernas: el planeta Marte. Hace unos meses el proyecto era lanzarse a la marea cósmica, pero hoy un virus microscópico nos encierra en nuestras casas. De la intemperie galáctica hasta el refugio doméstico. El mismo modo en que la poesía puede considerarse trascendente (para la violencia o para refugiarse de ella) está vivo en muchos proyectos humanos, donde sus desequilibrios y exageraciones son únicos, grandes y nuestros.

Y aquí aparece la necesidad que la pandemia nos traería de vuelta: la de ubicarnos, agachar el moño, ir piano-piano, ser un poco más sobrios de vez en cuando, delirar menos con la antropología que subyace tras cada hazaña o ensoñación humana, dar marcha atrás –un poco más que sea– en nuestra hambre de conquista y modelación de la realidad para dejar que la realidad (a veces) declame su propio texto.

Me gusta en este sentido cuando la poesía evita el tono redentor y su antípoda, dando cabida a la perplejidad. Recuerdo una copla –quizá por lo mismo consumida a veces por la altivez– que va por este camino: “Ay pena, penita” del trío Quintero, León y Quiroga (1953), popularizada por Lola Flores. Parte de su letra dice así: «Si en el firmamento poder yo tuviera, / esta noche negra lo mismo que un pozo, / con un cuchillito de luna lunera, / cortaba los hierros de tu calabozo. / Si yo fuera rey de la luz del día, / del viento y del mar, / cordeles de esclavo yo me ceñiría / por tu libertad».

El texto no resuma confianza sino deseo, retrata la incapacidad y no el proyecto, refleja la perplejidad humana frente a la realidad. No es, por lo tanto, ni refugio ni intemperie, aunque los roce a ambos. Y su clamor (humanamente amoroso) aparece como una seña en la que todavía –quizá– podemos reconocernos.